秋田県2泊3日旅案内

角館

角館町は江戸時代の面影を残しています。

陸奥の小京都と呼ばれています。

角館には侍ハウスがあります。

1620年頃、武家屋敷は250、一般人の家は420あったと言われています。

今から70年前に国の重要文化財に指定され、江戸時代の景観を維持する取り組みがされました。

そのため、観光地としての価値が高まりました。

年々、観光客の数が増えています。

日本国内には武家屋敷が残っているところがいくつかあります。秋田県に角館は日本で最も多くの武家屋敷を見学できる場所の一つです。

石黒家と青柳家が人気があります。

石黒家は角館の中で一番くらい位の高い武士でした。今も13代目の当主がその武家屋敷に住んでいます。石黒家ではその当主が英語で中を説明してくれるので、楽しみにしていてください。

石黒家の入り口には門があります。門の種類は侍の階級によって違います。

石黒家の門は薬医門という種類の門です。

2本の柱と屋根があります。大きくて重厚な作りです。屋敷内への出入りを制御する役割も持っていました。

ただし、家の中に入る時は、靴を脱がなくてはいけません。

その時、一方の靴を脱いだときその足を床の上にあげてください。そうしないと、畳を汚すことになるので、注意してください。

石黒家は江戸時代には財政を担当していました。

石黒家の1ヶ月の給料は200万($1,400)くらいでした。

石黒家の隣にあるのは青柳家です。

石黒家よりも階級は低いのですが

青柳家の土地は当初の4倍になっています。

青柳家は江戸時代に境目山役という仕事をしていました。境目山役(さかいめやまやく)は、江戸時代に藩境や国境の警備を行いました。境目山役の人々は、主に峠や山道などの藩と藩の境界付近に配置されました。境界を越えての移動する人を監視し、不正な通行を防止する、不審者や密輸行為などの取り締まりを行いました。

ですから、青柳家が金持ちになったのは不正行為を見逃すための賄賂をもらっていたという可能性があります。これは想像であって、歴史的な文献に記録がありません。

青柳家は子孫が途絶えました。

今の青柳家は誰かに買い取られ観光事業として運営されています。

また武家屋敷入り口近くにある河原田家は今19代目の子孫が角館にいますが、武家屋敷とは別の場所に住んでいます。

河原田家の武家屋敷を河原田さんから市が借りて管理しています。

ここにあるのはのぞき窓です。

ガードマンがのぞいて安全を確かめました。

ここから塀をこえて中を見ることができます。

江戸時代は道はここより低かったです。

この溝の高さがから道路がありました。

江戸時代の男性の平均身長は155センチくらいでした。私より低いです。

ですから、この塀は塀としての役目を果たしていました。

道の高さは今よりも低かったですが、道路の幅は江戸時代と同じです。

角館の板塀が黒いです。

柿渋が塗られています。

柿渋は、柿の未熟な果実から作られます。

天然の防腐塗料で、防水性があり、防虫効果があります。

長持ちするために適した塗料です。

このため、江戸時代から武家屋敷の板塀などに使われており、独特の黒い色合いは歴史的な雰囲気を醸し出しています。

伝承館では、この地域の工芸品の樺細工の製作実演コーナーがあります。2階の展示室には伝統的な樺細工の展示が時期によって入れ替わり展示されています。

また、佐竹北家の所有物であった兜、絵画、食器、籠などが展示されています。

一階には地域のお祭りに関係しているものが飾られています。

このお面は踊りを踊る時に頭に乗せます。

江戸時代に殿様が茨城から秋田に引っ越してきました。

700キロを1ヶ月かかって引っ越しました。

その間、お殿様に楽しんでもらう目的で、この面をつけて踊りました。

その踊りが今でも8月15日に踊られています。

今は先祖の供養や五穀豊穣を願う行事として行われています。

売店には樺細工などや塗り物などの秋田の工芸品があります。

街の中央部にある広場は、火事の際延焼を防ぐ役割をしていました。

その火除けの南側に町人、北側に侍が住んでいました。

1620年頃、武家屋敷は250、一般人の家は420あったと言われています。

武家屋敷は庭が広く多くの木が植えられています。

一方、街家は庭がないので、木が少ないです。

商売をしている家は蔵がありました。

今でも残っている家があります。

江戸時代の角館の武士の生活は華やかなものではなく、常に藩に対する奉仕を第一に考え、節約と規律を重んじていました。

下級武士の給料は15万円くらいでした。

みんな副業をしていました。

田畑を耕し、作物を育てる。

寺子屋などで教師を務め、読み書きや算術を教える。

剣術や弓術など、武芸の教室を開き弟子を取る。

武士の技術を活かして刀鍛冶や木工などを行う。

樺細工が地元の工芸品です。山桜の皮を使って、お盆、はし、などを作ります。特にお茶葉を保管する茶筒はお茶の葉を美味しい状態で保管することができるという検査結果があります。

それでは角館が“陸奥の小京都”と言われる理由をお話ししましょう。

400年前に城下町を整備した殿様は京都で生まれ京都で育ちました。

角館に後継がいなくなったので、佐竹北家の養子に来ました。

母親が秋田藩初代藩主の妹だったからです。

その殿様は小倉山、桧木内などという京都の地名を角館の地名にもつけました。

また、殿様の息子は京都の公家の娘と結婚しました。

お嫁さんが京都から来る時3本の枝垂れ桜の苗を持ってきました。

お嫁さんが持ってきた3本の枝垂れ桜は今は160本に増えました。

武家の世界では枝垂れ桜は嫌われていました。枝垂れ桜の枝は垂れ下がっているので、運気が下がると思われていたからです。しかしながら、遠く京都からお嫁に来たと殿様のお嫁さんを憐れに思い、武家屋敷にも枝垂れ桜を植えるようになったようです。

1箇所に160本もの枝垂れ桜がある場所は日本中ここだけです。

桜の花をお見せできないので、残念です。

屋敷通りにある桜は枝垂れ桜で、桧木川沿いの桜は吉野桜です。

桧木内川の吉野桜は今の天皇の誕生祖祝って1934年に植えられました。二キロにわたって400本の桜が植えられています。

日本中でよく見られる桜の種類です。吉野桜の方が枝垂れ桜より早く開花します。ですから、角館の花見シーズンは他の花見かできる地区より長い。

ですから、4月中旬から5月初旬にかけての花見シーズンにはたくさんの観光客が日本中のみならず、世界中から集まります。

角館には江戸時代まで古城山城というお城が立っていました。秋田県内にもいくつかのお城がありました。しかし江戸時代になって将軍の命令によって壊されました。

大名が複数の城を持つことを禁止し、各藩に1つの城しか所有できないとしたものです。この政策の目的は、大名が力を持ちすぎて幕府に反抗しないよう、権力を制限することにありました。

秋田県には5個の城が江戸時代にありましたが1868年明治維新があり、政治の実権が将軍から天皇に変わった時、お城の跡地は新政府の所有になりました。

江戸時代お城は300くらいあったようです。今残っているのは100くらいですが、一部分が江戸時代に作られたもので、完全に当時のままの残っているお城は12しかありません。

秋田県角館で毎年2月に行われるお祭りがあります。角館は秋田県の内陸にあり、冬は雪が大変たくさん積もります。その雪の上で、縄の先に藁を結び、そこに火をつけて回します。

悪霊を祓い家内安全、無病息災を祈ります。

- 家内安全: "Household safety" or "Family safety"

- 無病息災: "Good health" or "Free from illness and disasters"

小田野直武

小田野直武

小田野直武(1750〜1780)275年前は角館町の、下級武士でした。絵を描くのが上手で、「解体新書」の挿絵を描いた事で有名です。

解体新書とは日本で初めて出版された西洋医学の本でした。オランダ語の意訳書を日本語に訳したものです。日本の近代科学はこの時にから始まりました。そういう意味で、重要視されています。

医学だけではなく、他の分野、天文学、地理学などの西洋の書籍が翻訳されるようになりました。

小田野直武は江戸時代に首都の江戸で、解体新書の挿絵を描きました。

角館の下級武士であった小田野直武が江戸に招かれ、挿絵を描くようになったのは次のような理由があったからです。

秋田藩の8代目藩主の佐竹義敦が院内銀山開発のために平賀源内という学者を江戸から呼びました。平賀源内は、蘭学者で、医者、地質学者、蘭画家、発明家です。

平賀源内が院内銀山開発のために秋田に来た時、角館に泊まりました。

宿の屏風絵に感心した平賀源内は、作者を読んでほしいとやどの亭主にお願いしました。

その屏風絵を描いたのは小田野直武でした。

平賀源内はちょうどその頃日本で初めての西洋医学書の翻訳に取り組んでいた杉田玄白や、前野良沢と交流がありました。

そこで、絵を描く能力に優れている小田野直武を、西洋医学書の挿絵画家として、紹介しました。

小田野直武は、西洋の技法を取り入れた写実的な絵を描きました。

「秋田蘭画」というジャンルを生み出しました。同時代の秋田蘭画の画家には8代目秋田藩主の義敦もいます。

遠近法や大気遠近法を取り入れた描き方に特徴があります。

大気遠近法とは自然のもたらす風景が遠景、中景、近景では大気の濃度により、それぞれ色

合いが異なって見えることを利用し色を塗り分けることで距離感を示そうとする手法。

田沢湖

田沢湖はカルデラ湖です。

火山の爆発でできた巨大なくぼみに水がたまってできた湖です。

深くて、湖の水の透明度が高いことが特徴です。深さは423メートル、周囲は20キロです。

日本一深い湖です。

貸し自転車があります。

ゆっくり走って2時間で回ることができます。

周囲の見所を説明します。

神社があります。

御座石神社です。

辰子像があります。辰子像は隣の岩手県出身の彫刻家によって1968年に建てられました。

田沢湖のシンボルになっています。辰子は美の神様になったので、女性に人気があります。

辰子像作ったのは舟越保武です。彼は長男が生まれて間も無く急死したことがきっかけで、カトリック教徒になりました。

キリスト教信仰やキリシタンの受難を題材とした作品が多いです。

田沢湖にはかつて、国鱒という魚が住んでいました。

国鱒

国鱒は本来田沢湖にのみ生息していた固有種(世界唯一)でした。

体は銀色で、鮭科の魚ですが、湖で一生を過ごします。

1940年頃、発電のため玉川の強酸性の水を田沢湖に流出させた結果、水質が急激に悪化しました。

これにより国鱒は田沢湖から絶滅しました。

2010年山梨県富士山の近くの西湖で国鱒が見つかりました。

これはかつて田沢湖の国鱒が放流された国鱒の子孫が繁殖したものです。

田沢湖では国鱒の再導入を目指して、水質改善に取り組んでいます。

しかし、酸性水の影響がまだ残るため、実現していません。

辰子姫神話

昔、院内村にとても美しい娘がいました。

彼女の名は辰子といいました。

辰子は年老いていくことをとても恐れていました。

そこで彼女は院内岳の観音様に通い、永遠の美を願って祈り続けました。

ついに百日目の夜、観音様が現れて言いました。

「北の山の泉の水を飲めば永遠の美を得ることができる。

しかしその願いは人間にはそぐわないものであるから、よく考えなさい。」

しかし彼女はこの忠告に従わず、潟頭の霊泉の水を飲みました。

すると喉が焼けるように渇き、飲むのをやめられなくなってしまいました。

辰子は人の姿ではなく竜になり、田沢湖を守る神様になりました。

御座石神社

御座石とは位が高い人が座った石、という意味です。秋田藩二代目藩主の佐竹義隆が1650年、田沢湖を遊覧した際にここの平らな石に座りました。

それがこの神社の名前の由来です。

神社は1911年に建てられました。

祀っている神様はたつこ姫の命です。

辰子姫の命には伝説があります。

辰子は美しい娘でした。

永遠の美を求めて、御座石神社の敷地内にある潟頭の霊泉を飲と龍に変身し田沢湖の守り神になりました。

御座石神社は、綺麗になりたい人や縁結びのご利益があると言われています。

境内の見どころについて説明します。

赤い鳥居と田沢湖のブルーとのコントラストが美しいです。

鳥居の下に立って写真を撮る人がたくさんいます。

七色木と言われる木があります。

松、杉、桜などの7種類の木が一本の幹から生えています。

とても不思議な形です。

田沢湖の守り神の辰子姫が、永遠の美を求めて飲んだ霊泉があります。

潟頭の霊泉と言われています。田沢湖で有名なのは金色の辰子像です。

御座石神社にも石で作られた辰子像があります。金色の辰子像とは違って、下半身が竜です。

厄割玉という縁起物があります。

厄割り玉は素焼きの小さな玉で、手のひらに入る大きさです。

玉の中に自分の災いや厄を吹き込みます。

ちょうどたまに話かけるようにします。

その玉を境内にある厄割り所に投げて割ります。

球が粉々になることによって、厄が砕け清められます。

清められた状態のだと、辰子お姫のご利益を受けやすくなります。

辰子姫のご利益は美が保たれ、いい縁に結びつくというものです。

女性に人気のある神社です。

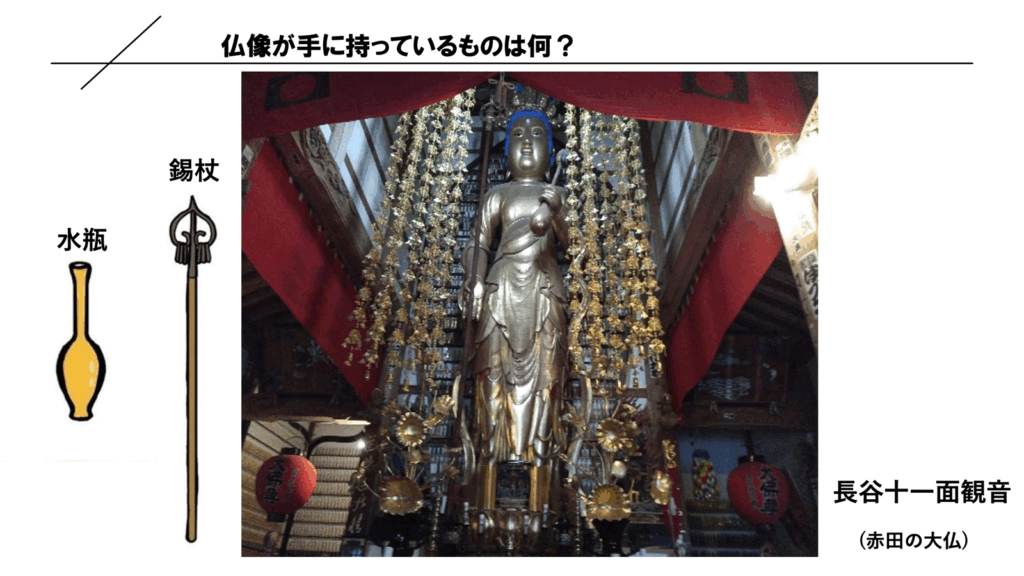

赤田の大仏

長谷寺は1775年、亀田藩で活躍していた、高僧是山泰覚和尚によって建てられました。

是山和尚は地方での仏教に信仰を深めることを目的にして長谷寺を建てました。曹洞宗。

大仏殿は当時稀に見る大工事でした。

当時、この地域は貧困や飢餓に苦しんでいました。

この苦しみを柔らげるために是山和尚は仏の力によって苦しみから逃れることを願ってお寺が建てられました。

1784年(天明4年)には、鎌倉長谷寺の本尊と同木から彫り出されたという小仏を胎内仏として十一面観音立像の製作が始まり、2年後に完成した。

1888年(明治21年)に堂塔伽藍のすべてが火事により焼失したが、4年後に観音像が再建、さらに9年後には本堂が完成。

高さ約9m、木製金箔押しの長谷十一面観音立像[1]奈良県桜井市の長谷寺(はせでら)、神奈川県鎌倉市の長谷寺(はせでら)と並び日本三大長谷観音[2]の一つと言われています。

他の二つの長谷寺は観光名所のたくさんある観光地にあるので、たくさんの観光客が訪れますが、ここは交通の便が悪く、観光名所がここにポツンとあるだけなので、観光客が少ない。見る価値はあると思います。

水瓶には水が入っています。。

その水は欲望を冷まし、心を清めるための水です。

錫杖は地面に打ち付けます。シャンシャンという音によって悪霊を追い払う力があります。

どこから見ても、菩薩様と目が合うので不思議。

なまはげ

Jなまはげ

なまはげは秋田県男鹿半島に伝わる伝統的な民俗行事で、大晦日の夜に行われます。

「なまはげ」という名前は、囲炉裏の火にあたりすぎて手足にできる赤い跡(「ナモミ(火斑=あかぎれ)」)を「剥ぐ(はぐ)」ことから由来しています。

もし、人が働かず火のそばに長時間いると、皮膚が赤くなります。

赤い皮膚の跡は怠け者を意味します。

つまり、なまはげは、怠け者を戒め、努力して新しい年を迎えるようにという忠告のために来ます

大晦日の夜、村の若者たちが鬼のような面をかぶり、藁で編んだ衣装を身にまとった村の若者たちが家々を訪れます。

「泣く子はいねが!」「親の言うことを聞かない子はいないか!」「怠けている人はいないか」と叫びながら。

彼らはとても怖いです。

特に子供たちは怖がります。

ですから、ほとんどの子供達は泣きます。

親は「そんな子供はいません」「怠けている人もいません」といって、酒や料理をなまはげに振る舞います。

ナマハゲは見た目は鬼に似ていますが、実際には「鬼」ではなく 来訪神(らいほうしん) と呼ばれる存在です。

なまはげが足を踏み鳴らして、家に入るのは、悪霊を追い払う意味があると言われています。

また、なまはげが来ている藁は悪霊を近づけないお守りになります。

なまはげの衣装からおちた藁を人々は集めてお守りにします。

2018年には「来訪神:仮面・仮装の神々」としてユネスコ無形文化遺産にも登録されました。

同じような行事は日本各地にあります。

しかし、毎年テレビで男鹿のなまはげが全国で放映されるので秋田県のなまはげだけが有名です。

観光客向けには「なまはげ館」で、実際の面や衣装を見学したり、行事の体験をすることができます。

旅は楽しんでもらえましたか?